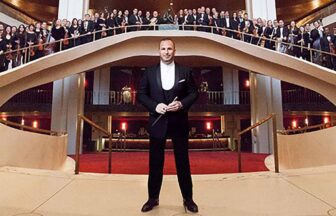

ジャン=ギアン・ケラス、エマニュエル・パユ、エリック・ル・サージュ に行ってきた。

パユ様です。

曲目は

マルティヌー:三重奏曲 H300

ハイドン:三重奏曲 ニ長調 Hob.XV-16

ハイドン:三重奏曲 ヘ長調 Hob.XV-17

細川俊夫:レテの響き

ウェーバー:三重奏曲 ト短調 Op.63

マルティヌー:三重奏曲、ハイドン:三重奏曲Hob.XV-16

マルティヌー

ケラスのチェロは、スプリンターのような軽快さとキレの良さにGODIVAのチョコのような濃厚さが乗っているような音色。

とっても魅力的だ。

ケラスのチェロは伴奏的になる時ちょっと大きいかな、フルートにかぶさっているかなと感じた。

メインの部分の主と伴奏の切り替えの妙も今一つだった。

3楽章は楽しみにした。

落ち着いたフルートから入って、一転軽軽快に。チェロのメインは躍動感のあるつやつやでよい。

そして、最後盛り上がるところはビタリとあってきてさすがのかっこよさであった。

ハイドン:三重奏曲Hob.XV-16

パユ様とルサージュさんはもうほんとうに右心房左心房のように奏でていて、そこに弦のケラスさんが加わって。3者のバランス調整中という感じ。

ルサージュのピアノは大フォルテでもフルートの輪郭ははっきりと聴こえてくるので、音量の問題とは違うのだろうか。これが頻度高く合わせている呼吸とアドホックな組み合わせの違いなのかなと思った。

楽しみにしていたかわいらしい3楽章の掛け合いも、バリエーション豊富というよりはマンネリ気味に感じた。

変化や表情の機微の共有があったらなと思った。

ハイドン:三重奏曲Hob.XV-17、細川俊夫:レテの響き、ウェーバー:三重奏曲Op.63

ハイドン:三重奏曲Hob.XV-17

ピアノの練習曲のような雰囲気の曲だ。

ピアノを楽しみ、フルートとチェロの後方支援に注目した。

チェロは華やかさを吹き込み、リズムを強調したり支えに徹したりでとてもよい。

細川俊夫:レテの響き

最高であった。

レテはギリシャ神話の中の”レテ河の水を飲むと現世での記憶をすべて忘れ、魂が再生される”というエピソードが由来だそう。

その由来の通り。

冒頭、パユ様のお家芸ともいえるであろう和風フルートからスタート。

フルートを和楽器の笙のような音色で奏で、ケラスのチェロも引っ掻くような不気味な和風弦で応答。

死者がレテ河を求めさまよいまくっている様子なのかと納得だ。

曲としては素人からすると、メロディーよりも雰囲気の曲で難解、決して”乗れる”曲ではない。

だが、3人が有機的に結びついて立体的な情景を浮かび上がらせているような感じがして集中力切れることなく聞き入った。

演奏後の拍手の後、客席にいらした細川さんが紹介された。

ウェーバー:三重奏曲 ト短調 Op.63

きましたきました。

有機的結びつきがこの曲でも発揮されまくった。

1楽章は不安げからの流麗、フルートとチェロとの交換が素晴らしい。

2楽章は好きな曲だ。フルートがかわいらしい、ピアノきっぱり、チェロも表情を合わせてきてかっこよい。

4楽章。チェロのソロがおしゃれである。

希望に満ちたクライマックスでは、フレンチコネクションのかっこよさにしびれた。

アンコールをやってくれた。

ハイドン:三重奏曲 ト長調 Hob.ⅩⅤ-15より 第3楽章

※写真は王子ホールウェブサイトより

2025年9月29日 王子ホール