グスターボ・ヒメノ、ノア・ベンディックス・バルグリー、with N響 に行ってきた。

曲目は

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲

ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」

指揮はグスターボ・ヒメノ。

シベリウス ヴァイオリン協奏曲

ノアが来た。

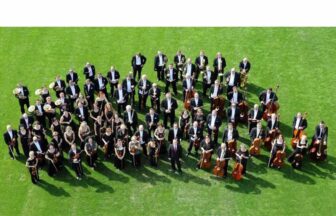

berliner-philharmoniker ウェブサイトより

ノア・ベンディックス・バルグリー。

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の第1コンサートマスター、われらが樫本大進の同僚だ。

陽の音を持つ背の高いアメリカ人。

ノアの陽の音のシベリウスはどうか?

明るかった。

艶やかで綺麗な、乙女のような音で、ファンタジックでさえある。

“慟哭のシベリウス”を心して入ったが、改めた。

ビュンビュンとスピード感がある演奏。

3楽章の技巧が繰り出されるカ所でもゴリゴリではなくなめらかに流れた。

たいしてオーケストラは、ソロがバリっと決めて受け継ぐ際のメリハリがない。

ノアの”背景”となる際には、なんだかぼやっとした感じだ。

ところが、これがオーケストラだけになるときは一転、ヒメノ現象が表れる。

弦がボリューミーに伸縮し、分厚く響いて迫力だ。

それだけに、ヒメノさん、ノアを見てあげてーー、といいたくなってくるくらいノアの孤軍奮闘のように聴いた。

演奏が始まる前。

団員の方々が着席し音合わせが終わってから、ソリスト、指揮者が登場するまで、結構な時間があった。

通常体感で数十秒くらいかな、というところ、数分あったのではないか。

もしかして、打ち合わせが途中だったんじゃね? と勘繰ってしまった。

シベリウスはフィンランドの作曲家。

フィンランドは、元同じ国で現在西の隣国スウェーデンと東の隣国ロシアの間で翻弄される歴史をもっている。

「ヴァイオリン協奏曲」が作曲された1904年は、フィンランドがロシア化されそうになり、必死で抵抗していた時代だ。

1889年から始まったロシアのロシア化政策は1905年、フィンランドの抵抗運動でとん挫した(その後侵攻されるのだが)。

ちなみに、日露戦争もこの頃、1904~1905年。

時代背景をみながら、シベリウスの曲は国民の魂の叫びと重圧からの希望といったイメージを持っていた。

ロシアのウクライナ侵攻から2年半たっても状況が好転しない今演奏する意味があるんだな、などと考えていたが、音楽はそういったことにとらわれすぎないで、演者の個性で命が吹き込まれたらそれがいいのだなと思った。

アンコールをやってくれた。

J.Sバッハ:無伴奏ヴァイオリン パルティータ 第3番。

超絶美しい音色だった。

脳が洗われた。

ベートーヴェン交響曲第6番「田園」

テンポ速め。

おなじみのメロディーをもったいぶらずに軽快に繰り出してくる。

だいじょぶかなと思うくらい忙しい。

2楽章に引き付けられた。

標題では「小川のほとり」とある章だ。

宮崎駿が描く自然を耳で聴いているよう。

小川が流れ、水の生物、草、昆虫、そして肉眼ではみられないような「生き物の何か」がそれぞれくっきりと生きていてそれが合わさって森ができているといったような世界。

ヒメノは音一つ一つになにか触媒をふりかけて化学反応を起こさせてスムーズィーな音空間を作り上げているような感じだ。

各パートのきめ細やかな連動で初めてきいた曲のような発見があった。

4楽章「雷と嵐」。入りが想像より大きめのサウンドで、雷ティンパニーにたいして耳ができてしまった。

もう少し、入りは小さく小さくで、ティンパニーのドドドーーンで思いっきりびっくりしたかった。

しかし、迫力は満点。

注目していた、コントラバスのブルルンブルルンが意外とおとなしめかなと聴いた。

5楽章は優しい弦の響き、おだやかに鳴く木管、ふわーっと余韻が残るラストと、温かく終わった。

ヒメノは「柔」の曲調において特出した調合力を発揮するように思った。

全体、「のどかな田園」というよりは「威勢のいい田園」であった。

この曲は小鳥、かっこうなど鳥たちが元気に羽ばたいていたらもうそれで楽しい。

今回、フルート、オーボエが生命力満ち溢れた演奏で満足だった。

アンコールもやってくれた。

(伝)ハイドン:セレナーデ(弦楽合奏団)。

静かで美しくうっとりであった。

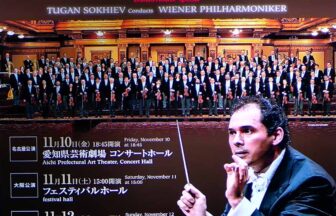

ベートーヴェン交響曲第6番「田園」4楽章、小さな小さな入りからティンパニがドドドーーンのところ。

演奏:クレメンス・クラウス指揮:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1952年3月29日録音

2024年7月12日 NHKホール

アイキャッチ写真はNHK交響楽団ウェブサイトより