ペトレンコ指揮、ベルリン・フィル、ヤナーチェク ラシュスコ舞曲、バルトーク『中国の不思議な役人』組曲、ストラヴィンスキー 『ペトルーシュカ』 に行ってきた。

曲目は

ヤナーチェク:ラシュスコ舞曲

バルトーク:『中国の不思議な役人』組曲

ストラヴィンスキー:バレエ音楽『ペトルーシュカ』(1947年改訂版)

ヤナーチェク:ラシュスコ舞曲

ぬるい。

出だし、かわいらしく華やかな出だしを期待していたが、あまり大げさでないスタートであった。

小さい音が悪いわけではないが、音の波が届いてこない。

フォルテになるところはいきなり大きくなってただ引く雑な感じをもった。

第2曲もなんか、のっぺらぼうてきな運び。

忙しい感じが楽しい3楽章もパートそれぞれが融合して盛り上がっていくというよりは勢いだけ。

4楽章はきれいな弦を聴きたいと思って臨んだがなんだかメリハリがない。

最後はティンパニと鉄琴がやたらと耳について終わった。

コンサートマスターはわれらが樫本大進なのに。

『中国の不思議な役人』の前に何人かが加わった。

ラシュスコ舞曲はこじんまりと演奏する曲だからなのだろうが、そういった曲はなるべくやめてもらいたいと願う。

ベストメンバーで大挙して全力で来ていただけないか。

こちらは結構気合入れた値段のチケットを握りしめてここにいるのです。

バルトーク:『中国の不思議な役人』組曲

出だし、弦が蜂の大軍のような音で迫り、気味の悪さがとてもいい。

しかし、徐々に管が加わっていくようなせり上がりのところはパートの出入りのきめ細かさがないように思った。

クラリネットはとてもいい音なのだが解像度が低いというか音量不足。

フルートはパユ様の出番でなかったのは仕方ないとして、音が立って聞こえてこない。よくこれで定価だなと。

ホルンも張りのない感じだ。

ジョナサン・ケリーさんのオーボエだけは唯一、幸せに聴けた。

席がかなり後ろだったので、うまく聞けてないのは席の影響なのかな?これでA席なのか??と動揺していたが、ケリーさんの温かい体積のあるまっすぐな音は響き渡ってきて、席のせいばかりではなさそうだと確認した。

物語の音楽であるが、どうも場面転換で幕が切り替わるような感じは弱かったように思った。

最後の山場、各パートの水も漏らさぬかみ合わせは見事でペトレンコ軍団はさすがであったが、いかんせん、不協和音の大フォルテなので気持ち良くはないのだ。

これも選曲ということなのですが・・・。

ストラヴィンスキー:バレエ音楽『ペトルーシュカ』

フルートからの入り。なかな好調でうれしい。弦のまとまった響きも力強くくる。

ロシアの踊りは一番聴きたいところであった。リズムもパリッパリッときて、楽しい。

トランペットのギヨーム・ジェルさんが最最最高!。

まろかやでエッジが効いていて金粉を散らしたような色彩感の豊な音色。

ちょっと酔っ払いふうになるところとか、細かくビブラートかけているところとか多彩な吹き分けの技が聴けてうっとりだ。

クラリネットも息を吹き返した!

アンドラジュ・ゴロブさん。この方はバスクラリネットの担当のようであるが、今回は第1クラリネットをされていた。

比較的高い音域のところでのはっちゃけ感が躍動感を注いでいてとってもよい。

ペトルーシュカはフルート活躍曲といっていい。

パユ様でないのは返す返すも残念であるが、しかたない。

全体、ストラヴィンスキーのギラギラとした感じ、弦のもう少しブワッとした感じがあってもなと思った。

樫本大進のソロは横綱最高であった。

『中国の不思議な役人』『ペトルーシュカ』ともストーリーを補完する音楽だと思う。

ヴァイオリンが雰囲気をつくって木管が予兆を知らせ金管がドカーンと衝撃の場面を盛り上げるというような。

バルトークとストラヴィンスキーを色分けして見せるでもなく、同じような傾向の曲に感じ、お腹いっぱいであった。

もう少し素人向けのプログラムもやってくれないでしょうかペトレンコ先生。

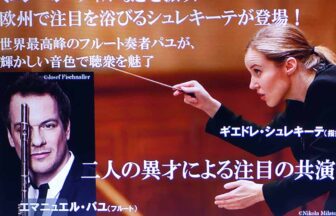

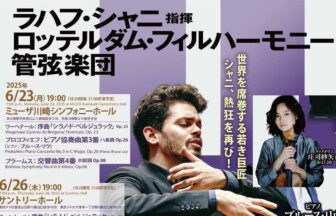

※アイキャッチ写真はチラシより。プロフ写真はberliner philharmoniker webより

2025年11月19日 サントリーホール