ベルリン・バロック・ゾリステン コンサート に行ってきた。

曲目は

デュランテ:弦楽のための合奏協奏曲ト短調

ヴィヴァルディ:4つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ長調 Op. 3-1, RV.549~合奏協奏曲集 Op. 3「調和の霊感」より

ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調Op. 3-8, RV.522~合奏協奏曲 Op. 3「調和の霊感」より

ガロ:ソナタ第12番ト短調「ラ・フォリア」

J.C.バッハ:弦楽のためのシンフォニア ニ短調

J.S.バッハ:リチェルカーレ~「音楽のささげもの」BWV1079

C.P.E.バッハ:弦楽のためのシンフォニア へ長調

J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調BWV1042

前半4曲はイタリア、後半4曲はドイツの曲だ。

バロック音楽発祥のイタリアから、バロック音楽最後のバッハまでのバロック史を総体験できる構成なのだなと理解する。

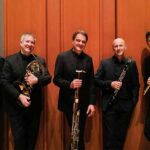

メンバー構成はヴァイオリン7人、ヴィオラ2人、チェロ1人、コントラバス1人、チェンバロ1人の12人。

80人規模のオーケストラが並ぶ同じ舞台に12人。

しかし、みなさん位置に着くと存在感オーラ満載で広い感じはない。

さて、イタリアのバロックは。

ふわっと、始まった。

絵具が水に拡がっていくように、音が空気にそっと置かれて拡がってくる感じ。

上品な響きに包まれ、紅茶を楽しんでいる貴族の空間につれていってもらっているようだ。

ヴィヴァルディの曲は「調和の霊感」と訳されているが、まさに何かが天から下りてきて調和しているようで、なるほどと思う。

だが、天下のベルリンバロックゾリステン。ゆったりとしてばかりはいられない。

独特のアクセント、色付けを全員が寸分の狂いなくしかけてくる。

これがベルリンフュージョンか、とわくわくした。

今回、ソロを分担して演奏するというイレギュラーな趣向がなされていて、「調和の霊感」549では4人、「調和の霊感」522では2人が受け持った。

コンサートマスターのヴィリー・ツィンマーマンさんはピンとした音色で軽々とうちわでも仰いでいるように何気なく弾いている。

ドリアン・チョージさんは549、522にご登場。

速弾きのところは細工職人のような正確かつ活き活きと踊り出すような演奏だ。

渋いのかなと思うとまろやかさもあり、バロック貴公子のような振る舞いの音だなと思った。

ドリアン・チョージさん

後半のバッハ。

演奏が乗ってきたのか、バッハ・ファミリーのノリがよいからなのかはわからぬが空気が入れ替わり、勢いよく弾むような調子の演奏で始まった。

かと思うと、人数を減らしてしっとり聴かせる曲もはさんで緩急があり、聴く方もクールダウンができる。

一人ひとりの音に耳を凝らすことができ、魂というか脳が洗われるようだ。

ライマー・オルロフスキーさんのヴァイオリンはしっとりと落ち着いた音色がとても素敵。

ライマー・オルロフスキーさん

そして、メインイベント、J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番。

ここでもソロ分担制がとられた。

出色だったのは、2楽章を担当されたアンジェロ・デ・レオさん。

2楽章はこんなにたっぷりと聴かせるメロディーだったのか、と。

情感豊かな表現が胸に来た。

アンジェロ・デ・レオさん

3楽章はウクライナ出身の新生・エヴァ・ラブチェフスカさん。

旋律をはっきりさせながらインパクトを入れてくる。

若武者を思わせるみずみずしく躍動感にあふれたとっても魅力的な演奏だ。

ウクライナの平和を願った。

エヴァ・ラブチェフスカさん

全体で気が付いたのは、ビオラのターボ的存在だ。

重低音が控えめだったように思ったが、その分、底上げの追回し(!)をヴィオラが担っているように聴いた。

ユリア・ガルテマンさんのリズムの押出、間、強弱など焼き鳥でいうと櫛のように、全体の芯となっているように見えた。

とてもかっこよい。

ユリア・ガルテマンさん

ソロ分担方式は変化がついておもしろい。

ラグビーのパスを回し合うようで、一人ひとりとその連携の妙を聴くことができた。

それぞれ演奏者によって持っている音が違うのに合わせると溶け合う不思議さも味わった。

ヴィヴァルディの「四季」の次に有名な、2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調Op. 3-8, RV.522~合奏協奏曲 Op. 3「調和の霊感」より。

YouTubeより(ベルリン・バロック・ゾリステンの演奏ではありません)。

※写真は、アイキャッチは武蔵野文化会館ウェブサイト、ドリアンチョージさんはBerliner Philharmonikerウェブサイトより。

2024年9月20日 武蔵野市民文化会館