モーツアルト作曲「魔笛」全2幕

ハンガリー国立歌劇場が来日しています。

演目はモーツアルト作曲オペラ「魔笛」。

3年ぶりの引っ越し公演ということです。

ハンガリー国立劇場

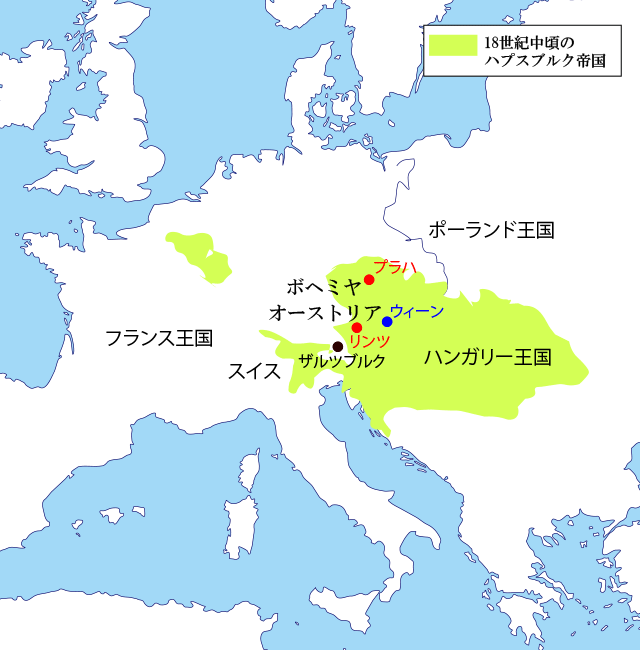

ハンガリーはハプルブルク帝国領でした。

ハプスブルク帝国は18世紀にはヨーロッパ各地を支配・統合・干渉していた大帝国です。ハンガリー王国はハプスブルク帝国にどっぷり入っています。

ハプスブルク帝国はウィーンを首都にしていました。

ウィーンといえば音楽の都、首都を中心とした貴族文化が音楽を盛んにしていきました。

ハンガリーも当然音楽文化圏内です。

ハンガリー国立歌劇場はウィーン国立歌劇場と並ぶハプスブルク帝国の二大王立劇場だということです。

侍女、パパゲーノ、夜の女王

楽しみにしていったのはおもにつぎの3点です。

・夜の女王のセクハラめいた侍女3人のキャラクターはどうか

・パパゲーノの落ち着かなさ軽薄さはどうか

・夜の女王の口角の上がりぐあい

セクハラ侍女

グッドグッドです。

現代風のしかもボンデージ風の黒い衣装に、髪の色がそれぞれ金・赤・黒といかがわしさ全開です。

動きもコミカルで真面目王子との対比が際立っていました。

パパゲーノ

こちらは意表を突かれました。歌もそうですが鳥刺しですので動作も軽やかな感じをイメージしていましたが、今回のパパゲーノは飲み過ぎた中年木こり風。

演じたのはローベルト・レジュニャーク。

思い込みのイメージとは違いましたが、ザラストロの神殿で食事をする場面では本当に食べているような?とてもリアルな演技で目が釘付けになりました。

そして、秀逸だったのが、2幕終わりの方のパパゲーナとの「パ パ パ」です。

2人の息はピッタリで、甘いまろやかな歌声にはずむリズム、「あー、本物だー」と感動でした。

若い頃、パパゲーノは王子タミーノの引き立て役、にぎやかし役、と軽んじていましたが、歳を重ねると、パパゲーノの生き方は実は立派で理想なのではないかと思うようになってきました。”食べて・飲んで・寝て暮らせればそれで満足、それにもし小鳩ちゃんがいれば最高だけど、命をかけて求めるものでもない”というこれこそ人間の真実なのでは?と、だいぶ見方が変わってきました。

夜の女王

夜の女王のコロラトゥーラ・アリアは第1幕と第2幕の2回ありますが、2幕目がとくにエンジンかかっていたように感じました。

歌い手はツルィエ・カンコヴァー。

若い方ですが、若くして地獄を背負っている迫力が満点です。

オペラグラスを持って行きました。

「口角」の上がりぐあいの部分ですが、とくべつ力む様子もなくなにげなく「カーン」と突き抜けた声で安定したメロディーの運びで心地よく、こちらの方が無駄な気力を使ってしまっていたと我に返るありさまでした。

パミーナ、奴隷そして指揮者のグロッケンシュピール

予想外でドキドキさせてもらったのが、パミーナと奴隷、指揮者です。

パミーナ

パミーナ演じたのはキンガ・クリスタ。

歌手の声とはこれか、という声質。声が空気の塊となって顔にぶつかってくるような力強い響きでした。

歌だけでなくセリフの部分でも一語一語がはっきり通ってきました。

2幕のなかの王子と2人のラブシーンは正直ちょっと退屈に思っていたところですが、キンガの声の魅力でまったく集中が切れることがありませんでした。

奴隷

ギャング風でした。

黒づくめサングラスの大男が用心棒として動き回ってまじ恐い。

だがしかし、奴隷たちがパパゲーノ奏でる「魔法の鈴」で踊り出す場面では怖いギャングが一転、かわいらしく乙女チックにくるくると動いていてこのギャップに大笑いしました。

指揮者のグロッケンシュピール

ピットは舞台下で露出していて座席から指揮者の姿が見えていました。

指揮者はシャームエル・チャバ・トート。

「魔法の鈴」が鳴っている時、指揮者が見えないことに気がついたのです。

よくみていると、「魔法の鈴」の音を出すグロッケンシュピール(鍵盤型の鉄琴)を指揮ぶりされていたのです。

「魔法の鈴の時はみんな俺に合わせろよ」とばかりの伸び伸びとしたキラキラしたかわいらしい響き。

いーいもんみさせてもらいました。

オーケストラ

おそらく三十数人の小編成です。

小編成は”自分のためだけに演奏してくれている”ような気分にさせてくれる身近感がうれしいです。

ヴァイオリンの音色は柔らかく繊細で、自然に音が生まれてくるよう。

歌手のじゃまをせずなおかつ会場を「魔笛」の世界に色付けてしまう、素晴らしい演奏でした。

入りは実際の戦争の映像だった

1幕始まり、王子タミーノが大蛇に襲われます。

この場面に舞台のスクリーンで戦闘シーンの映像が流されました。

実際のニュース映像のようなヘルメットの兵士や血を流す人、戦車など。

この時は意図を理解できなかったのですが、話が進んでいくうちに自分なりに解釈したのは、「魔笛」ではザラストロがにとにかく叡智と誠実さを求めますが、これをウクライナ侵攻戦争に映しているのかなと。

おとぎ話的な世界で重要視される叡智と誠実さが今こそ揺るぎなくなくてはならない、というメッセージが込められていたのかなと思えてきました。

今回の演出はセクハラ3人女子、奴隷など古代のなかに現代をはさみこんでいて、タミーノ、そしてパミーナさえも終盤ではジーンズに洗い立てのシャツのような今の時代の普段着の人として登場しました。

これは古代のおとぎ話ではなく現代に生きる普遍的な話なのだ、という意図だったのかと理解しました。

そして、最後はパパゲーノ、パパゲーナ、パミーナ、タミーノ4人がベンチに腰掛けて大ジョッキでビールで乾杯!

これも深刻なだけでなく、楽しみも忘れないハプスブルク帝国調なのかとわけわからずも愉快でした。

カーテンコールも何度も出てきてくれて会場中大拍手鳴りやまず。

3年ぶりの最高の舞台でした。

2022年11月8日 武蔵野市民文化会館

※写真は高崎芸術劇場パンフレット、Rakutenチケットウェブサイトより。